PETITE HISTOIRE EN ZIG-ZAG

DE L'ASTRONOMIE DANS LA RÉGION LYONNAISE

I - Introduction

source d'interaction avec le champ magnétique terrestre.

Archives Observatoire de Lyon.

Du Ve au XXIe siècle, l'astronomie est présente à Lyon, portée à bout de bras par quelques remarquables personnalités. Cette "science inutile" accompagne la lente transformation de la société lyonnaise, sans atteindre l'éclat qu'elle connaîtra dans d'autres villes universitaires. Il est vrai que Lyon, campée sur son confluent, est une ville de commerce et de tradition, où la culture -surtout si elle est scientifique- a du mal à être reconnue. Et certains choix malheureux pendant la période révolutionnaire briseront net l'essor de l'astronomie locale.

Mais quelques vraies "premières" ont également été réalisées à Lyon, de l'installation des premières horloges de Gaule à la découverte des interactions Soleil-Terre...

Dans cet article, Séléné vous propose une petite visite guidée des avatars qu'a dû surmonter notre discipline, immergée dans la société de son temps, ballottée au gré des politiques locales, selon un itinéraire tortueux et au travers d'anecdotes scientifiques ou historiques.

II - Les origines

- 490 : Les horloges de Gondebaud.

Le roi burgonde (aussi nommé Gombaud III), qui réside à Lyon, obtient de Théodoric, roi des ostrogoths à Rome, deux "machines marquant l'ordre des temps, sur les mouvements du ciel et des astres". Il s'agit d'un cadran solaire et d'une clepsydre (horloge à eau). Elles sont réalisées sous la direction de Boëce (480-524), philosophe favori de Théodoric (qui finira par le faire exécuter, quand même...). Ce sont, dit-on,les premières horloges installées en Gaule.

- La longue éclipse médiévale.

La disparition de l'Empire Romain laisse la place libre à l'influence morale de l'Eglise; la Science doit se plier aux raisons théologiques, le symbolisme l'emporte sur les faits. La Terre redevient plate, est réinstallée au centre de l'Univers: toutes les découvertes des grecs des VI-IVe siècles avant J.-C. sont refoulées, mais non perdues; l'empire musulman a recueilli, et fait fructifier, l'héritage grec. Dans l'Occident chrétien, ce n'est que vers l'an 1000 que des frémissements annoncent le retour du raisonnement scientifique, et vers le XIVe siècle que commence réellement à se faire la séparation des domaines de la découverte et de la révélation. C'est aussi l'époque de la naissance des universités, largement théologiques au départ, mais qui ne vont pas tarder à s'émanciper. L'intérêt pour l'astronomie était sans doute toujours présent , en particulier chez les religieux qui dans leurs bibliothèques avaient accès aux restes du savoir grec. En témoigne la présence d'une allégorie de l'Astronomie sur les vestiges d'un mur d'enceinte du cloître d'Ainay, édifié en 1095.

- 1306 : La Confrérie de la Trinité.

Il s'agit d'une association de laïcs qui se forme cette année-là, et achète une grange, des vignes et des pâturages près du port du Rhône, au bout de la rue Neuve. De telles confréries sont fréquentes à cette époque; ce sont des sortes de sociétés de secours mutuel. Celle-ci présente une importance toute particulière pour l'Astronomie à Lyon, comme on le verra plus tard.

- 1383 : Les horloges de la Cathédrale Saint-Jean.

Dès cette époque, la cathédrale comporte deux horloges, une à l'extérieur, l'autre à l'intérieur: la "petite horloge", qui est l'horloge astronomique. On en trouve des traces écrites dès 1379, et le premier document daté la citant sans amibiguité est de 1393: le chanoine Pierre la Palud demande à être enterré entre l'horloge et la chapelle Saint-Jean. On ignore en fait l'origine et la date de construction de cette horloge astronomique qui semble être une des plus anciennes d'Europe, et donc du monde (celle de Salisbury date de 1380; celle de Strasbourg est citée encore un peu plus tôt -1352- dans des textes, mais cette horloge originelle a été remplacée en 1574; l'appareil actuel ne conservant rien de ce dernier mécanisme, alors que celui de l'horloge de la cathédrale Saint-Jean contient encore des pièces extrêmement anciennes).

III - Les médecins-astrologues de la Renaissance

- Médecine et Astrologie.

Au XVe siècle, on n'imaginait pas un médecin soignant un malade sans prendre en compte les données astrologiques du moment, et le thème astral de son patient. Aussi les connaissances astrologiques faisaient-elles partie des acquis de toute formation médicale; un médecin était ainsi, nécessairement, un astrologue. Mais c'était un astrologue qui, en principe, s'interdisait de faire des "jugements" (que nous appelons aujourd'hui prédictions). Certains se laissaient toutefois entraîner, et, séduits par la perspective de gains faciles, tenaient plus ou moins ouvertement boutique "d'astrologie judiciaire". Ils s'exposaient alors aux foudres de l'Eglise, qui ne tolérait pas que l'on chasse ainsi sur son domaine réservé!

- 1419 : Première foire de Lyon.

C'est le Dauphin, futur Charles VII, qui accorde ce privilège.

- 1447-1459 : Louis de Langle, astrologue

Espagnol établi à Lyon, il a plusieurs fois le roi Charles VII comme client. Il était ouvertement astrologue judiciaire, et ses jugements portaient sur les domaines les plus variés, comme celui-ci: "...l'année 1448 connaitra une grande abondance de vin, telle qu'on n'en aura pas connu de semblable depuis longtemps, mais la qualité sera si mauvaise qu'on ne trouvera personne pour en acheter..."

- 1473 : Barthélemy Buyer imprime le premier livre lyonnais.

C'est en tout cas le premier qui soit daté: le Compendium Lotarii.

- 1488-1499 : Simon de Pharès, savant et astrologue.

A la mort de son protecteur le duc de Bourbon, il s'établit à Lyon, où il trouve qu'il fait bon vivre. Il achète une maison rue Saint Georges, et s'y installe ce qui était à l'époque une somptueuse bibliothèque: "J'y accoutrai une étude en laquelle je mis deux cent volumes de livres, les plus singuliers que je puisse trouver et avoir, et la décorai en manière que l'on venait la voir par plaisir." A cette époque, Astrologie et Astronomie ne se distinguaient pas clairement, et Simon est bien un savant de son temps. Cette bibliothèque, à une époque où le savoir est suspect, lui vaudra bien des ennuis...

Un jour de Toussaint 1490, le roi Charles VIII vient le voir, l'apprécie, revient plusieurs jours écouter ses "jugements". Le roi parti, l'Archevéché de Lyon le condamne pour son activité d'astrologue. Il est emprisonné, jugé, condamné, sa bibliothèque est confisquée. Il fait appel, fait intervenir le roi lui-même. La magistrature s'en soucie comme d'une guigne, et, après réexamen de ses livres, confirme la condamnation ... L'affaire ne se terminera quand même pas trop mal pour lui, car il semble qu'il ait pu récupérer une bonne partie de sa précieuse bibliothèque. Il s'est même permis de publier des lettres incendiaires contre ses juges, où leur souhaite tout bonnement d'être écorchés vifs !

- 1510 : Le premier Collège de la Trinité.

Cette année-là, les Confrères de la Trinité ouvrent des classes pour leurs enfants, dans la grange qu'ils possèdent au bord du Rhône; c'est un événement considérable : pour la première fois à Lyon s'ouvre un établissement laïc d'enseignement. Il passera sous la tutelle de la ville en 1527, et le Consulat (l'administration locale de l'époque) le défendra tant qu'il pourra contre l'Eglise ; celle-ci tolère difficilement qu'une partie de l'éducation lui échappe, et n'aura de cesse qu'elle récupère cette brebis égarée!

Ce sera chose faite en 1565: les idées nouvelles circulent, certes, mais il est encore trop tôt pour espérer échapper à l'éducation religieuse; les échevins doivent s'incliner, et laisser le collège aux Jésuites. Et puis, on sera alors en pleine contre-réforme, et il faudra impérativement promouvoirla Vraie Foi...

N'en disons pas plus pour l'instant : l'histoire du Grand Collège est présentée plus en détail ailleurs, dans un autre article sur le présente site de SÉLÉNÉ. - 1528 : Passage d'un bolide au-dessus de Lyon.

L'événement a lieu le 5 avril, il donne lieu à des descriptions merveilleusement imagées, comme celle que l'on peut lire sous la plume de G. Paradin (s20). Bien entendu, on attribue à ce météore la paternité de toutes les calamités du moment.

- 1532 - 1535 : Rabelais exerce la médecine à l'Hôtel-Dieu de Lyon.

Il vient d'être nommé médecin de "l'Hôtel-Dieu de Notre Dame de Pitié du Pont du Rhône", où il va faire preuve d'un réel souci de l'amélioration des conditions de vie des malades. Il y passera 28 mois, malheureusement largement ébréchés par un voyage en Italie avec le Cardinal Du Bellay et diverses absences non motivées qui entraineront son renvoi! Comme tout médecin de l'époque, il est astrologue, et produit même trois almanachs, où il se refuse vigoureusement à toute prédiction; ou alors, c'est sur un mode humoristique irrésistible : "Cette année, les aveugles ne verront que bien peu, les sourds oïront assez mal; les muets ne parleront guère; les riches se porteront un peu mieux que les pauvres, et les saints mieux que les malades. Vieillesse sera incurable cette année à cause des années passées..."

- 1539 : Les ouvriers imprimeurs se mettent en grève.

Lyon est une ville d'imprimeries très réputées, où l'activité est sans cesse croissante. Les ouvriers, surexploités par les artisants qui ne veulent pas refuser de commandes, se mettent en grève le 31 juillet. C'est la première d'une très longue série... Il faut savoir que l'horaire normal d'un ouvrier fondeur de caractères, par exemple, est tout simplement 5h-20h. Les heures supplémentaires sont donc assez mal vécues!

- 1561 - 1590 : François Giuntini, astrologue de Marie de Médicis.

Florentin établi à Lyon, il fait ouvertement profession d'astrologue judiciaire, et y réussit suffisamment bien pour s'attirer les faveurs de Marie de Médicis. On sent l'approche du XVIIe sième siècle, où l'engouement des puissants pour l'astrologie atteindra des proportions incroyables.

- 1562 : Le Baron des Adrets s'empare de Lyon.

Le30 avril, les troupes protestantes du terrible baron investissent le Groupe Cathédral, abattent les statues, et saccagent l'horloge astronomique. Heureusement, un "miracle" se produit : un huguenot est monté sur le faîte du pignon, pour abattre la statue de Dieu le Père : il perd l'équilibre, et s'écrase sur le parvis ! Dieu est sauvé...

- 1563 : L'année commence au 1er Janvier.

C'est un décret de cette année, mais c'est seulement vers 1567 que cette réforme sera effectivement appliquée. De l'ancien Nouvel An nous resteront les faux cadeaux du 1er avril...

- 1598 : Hugues Levet répare l'horloge astronomique.

Il se fait aider par Nicolas Lippius, de Bâle; ce dernier, selon certaines sources, n'aurait d'ailleurs fait que "racoustrer le coq", selon d'autres, il serait le mathématicien qui aurait fait les calculs astronomiques proprement dits, pour lesquels Levet ne se sentait pas compétent. Quoi qu'il en soit, c'est le nom de Lippius qui est resté à la postérité comme celui du créateur de l'horloge, ce qui semble très excessif ! Le mécanisme était en panne depuis 1572.

IV - Le retour de la raison

- 1604 : Apparition de l'enseignement de l'Astronomie à Lyon.

Cette année-là, les Jésuites du Collège de la Trinité mettent explicitement au programme des cours d'Astronomie; c'est une première pour un établissement d'enseignement lyonnais.

- 1618 - 1694 : Gabriel Mouton, prêtre et astronome.

Ce religieux, protégé de Camille de Neufville de Villeroy (Archevêque et gouverneur de Lyon après avoir été curé d'Ainay à cinq ans...), est d'abord vicaire puis perpétuel et prébendier de Saint-Paul à Lyon. Mathématicien et astronome de grand talent, il fait de très nombreuses observations de latitude, de diamètres apparents du Soleil et de la Lune, toutes observations liées à la détermination des distances Terre-Soleil et Terre-Lune, et donc aux dimensions réelles et à la forme des orbites de ces deux astres.

Il est le premier physicien à proposer un étalon universel de longueur basé sur la dimension du globe terrestre : la "virgula geometrica", définie comme la six cent millième partie d'un degré de latitude, soit environ 18,5 de nos centimètres. Il propose de plus l'instauration d'un système décimal de multiples et sous-multiples; par exemple son "milliare" valait dix mille virgulas, soit exactement un mille marin actuel. - 1621 : Un météore extraordinaire au-dessus de Lyon.

Le 12 octobre, ce phénomène est observé dans tout le royaume, en fait. On lira avec intérêt et amusement la description fabuleuse de l'événement sous la plume d'A. Champdor (s30).

- 1658 : Louis XIV flirte place Bellecour.

Venu à Lyon dans le cadre de la négociation en vue des épousailles avec Marguerite de Savoie, le Roi s'en soucie comme d'une guigne, et préfère conter fleurette sous les tilleuls de la place à la ravissante Marie Mancini, nièce de Mazarin !

- 1660 : Le nouveau Collège de la Trinité.

On termine cette année-là la reconstruction du Collège. Il prend l'aspect que nous connaissons aujourd'hui au Lycée Ampère, à l'exception de la salle de l'Observatoire, plus tardive. Les plans en ont été dressés par l'architecte de l'ordre des Jésuites, le Père Martellange. Les bâtiments dessinés par Martellange, toujours extrêmement sobres, se rencontrent partout en France. Un des meilleurs exemples est le Prytanée de La Flèche. Les lyonnais ne sont guère séduits par la rigueur de l'architecture des Jésuites, et l'aspect du Collège sur la rue de la Bourse est assez mal jugé.

- 1660 : Guillaume Nourrisson répare l'horloge astronomique.

Encore une restauration, mais celle-ci est très importante. Nourrisson transforme complètement l'aspect de l'horloge, en ajoutant toute la machinerie extérieure (les automates) que l'on connaît aujourd'hui, et le cadran ovale des minutes avec son aiguille extensible.

- XVIIe - XVIIIe : Les Jésuites observent le ciel.

L'activité est très importante; les observations, jusqu'à la création de l'Observatoire du Collège, se font souvent Place des Terreaux. Cette place était plus connue à Lyon comme celle des tortures et des exécutions dont était friande la société de l'époque... Les Jésuites observent seuls, ou, occasionnellement, avec les astronomes parisiens "descendus en province" pour les nombreuses campagnes liées à la mesure de la France à cette époque : les Cassini, La Hire.

Les observateurs successifs, jusqu'à la Révolution, seront les pères Jésuites Hoste, Duclos, Saint-Bonnet, Tallandier, Fulchiron, Fabri, Meynier, Dumas, Béraud, puis les Oratoriens Lefèbvre, Gerzat, et le laïc Crozet. En 1705, tout au début de son existence, l'Observatoire occupe quatre religieux sous la direction du P. Tallandier.

V - La science triomphante

- 1701-1703 : L'Observatoire du Collège de la Trinité.

Il est l'œuvre du Père de Saint-Bonnet, qui y laisse sa vie en Mars 1702: la corde d'un grue se détache, le frappe, le jette à bas de l'échafaudage où il était monté pour guider les ouvriers. Il meurt quelques jours après. Le P. Tallandier le remplace et achève la construction. Cette tour carrée est immédiatement jugée assez laide par les lyonnais, et on considère plutôt qu'elle défigure le Collège, déjà pas très élégant...

A partir de cette date, grâce à cette nouvelle installation, les observations vont encore s'intensifier.

Sur le site de Séléné, un article que l'on peut consulter ici : L'observatoire du P. Jean de Saint-Bonnet, (comme à partir du menu de la page d'accueil, bien entendu) est consacré à cet Observatoire du Grand Collège de la Trinité de Lyon. - 1701 : Les globes de la Guillottière.

A cette époque, le Père Grégoire, Henri Marchand dans le civil, est au couvent du tiers-ordre de Picpus établi à la jonction de la Grande Rue de la Guillottière et de la route de Vienne. Il y construit deux globes colossaux, de près de deux mètres de diamètre, représentant l'un la Terre, l'autre le Ciel. Après bien des péripéties (dont le bombardement de 1793 qui laissera des traces sur l'un d'eux) ces deux globes seront transférés à la bibliothèque de la Ville. Un seul est aujourd'hui connu : le globe terrestre, exposé à l'entrée de la salle régionale à la bibliothèque de la Part-Dieu ; ce globe est célèbre parcequ'on y a représenté les sources du Nil, à peu près où il faut, bien longtemps avant leur découverte. Le P. Grégoire était un géographe réputé ; il a travaillé par exemple avec Séraucourt pour l'établissement du grand plan de Lyon publié en 1675. En remerciement, Séraucourt fera figurer le couvent de Picpus sur une extension du plan !

- 1711 : L'année des catastrophes.

La période fin XVIIe siécle - début XVIIIe siécle est tristement connue pour l'exceptionnelle rigueur de certains de ses hivers ; c'est ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire. L'hiver 1709-1710 est terrible, et suivi d'une affreuse famine. Le Rhône gèle régulièrement pendant la mauvaise saison. Une année, il reste même pris trois mois pleins, avec 1m70 de glace ! Les deux fleuves gelés servent d'ailleurs de voies de communications, et sont couverts de charrettes. Qui dit glaces dit débâcle, ponts emportés, inondations... Celle de 1711 est particulièrement sévère : le Rhône et la Saône mêlent leurs eaux sur la place Bellecour !

Aux catastrophes naturelles s'ajoutent -déjà- les accidents de la circulation : le 11 Octobre, les lyonnais reviennent en masse de la Fête des Insultes, à Saint-Denis de Bron. Au cours de cette journée, fort prisée, on pouvait sans risque dire n'importe quoi à n'importe qui ! Cette soupape de sécurité sociale allait bientôt s'avérer très insuffisante, mais en attendant, elle divertissait puissants et misérables. Le flot des passants se presse sur le Pont du Rhône (aujourd'hui pont de la Guillottière) ; arrive en sens inverse le carrosse de Mme. de Servient, qui se rend dans sa propriété de la Part-Dieu, d'autres véhicules s'ajoutent à l'embouteillage; pour couronner le tout, un sergent de ville décide de tirer profit de cela et ferme les portes pour pouvoir exiger un péage ! Bilan : 238 personnes meurent écrasées dans la cohue, plus toutes celles qui sont tombées dans le Rhône et que l'on n'a jamais retrouvées ; quand au sergent Belair, il sera rompu vif... - 1732 - 1807 : Lalande.

Né à Bourg-en-Bresse, Jérôme Le Français n'est sans doute pas un modèle de modestie: n'écrira-t-il pas plus tard: "Cette année, qui est celle de ma naissance, est remarquable pour l'astronomie..." En 1751, il décide d'ailleurs de s'appeler de La Lande, ce qui fait quand même moins peuple. Prudemment, en 1793, il revient à un patronyme moins voyant: Lalande, tout simplement...

Sa vocation naît en 1748: élève du Collège de la Trinité, il y observe une éclipse de Soleil avec le Père Béraud. Observateur infatigable, ardent défenseur de l'Astronomie et des Observatoires, travailleur acharné, Lalande fera beaucoup pour l'Astronomie, sur laquelle il exercera une profonde influence. Sa disparition sera une véritable catastrophe pour toute l'observation astronomique en France, qui s'étiolera jusqu'au renouveau de la fin du XIXe siècle. C'était une forte personnalité; on raconte qu'il avalait parfois des araignées vivantes pour montrer à ceux qu'elles effrayaient qu'il avaient tort ! - 1735 : Les grandes expéditions pour la mesure de la Terre.

Depuis la mise au point par Picard de la méthode de triangulation géodésique inventée par Snellius, on sait mesurer la Terre. En 1735, deux expéditions partent l'une à l'Equateur, l'autre au Cercle Polaire, pour tenter de résoudre le problème de l'aplatissement du globe terrestre : ressemble-t-il à une citrouille ou à une noix de coco ? Ce sera une citrouille, pour le grand triomphe de Newton qui l'avait prédit.

- 1762 : L'expulsion des Jésuites.

Ce sont les Oratoriens qui reprennent le Collège de la Trinité. Ils étaient très impopulaires à Lyon : la rumeur publique les accusait par exemple de disséquer des enfants ! Les Jésuites, eux, ont le soutien de la population; leur expulsion du Collège se heurte d'ailleurs à une résistance populaire assez ferme.

- 1765 - 1769 : La méridienne de la Place des Cordeliers.

La Ville de Lyon était depuis fort longtemps propriétaire de ce qui est aujourd'hui la place des Cordeliers, ancien cimetière du couvent dont on n'avait conservé que la grande croix de pierre. En 1765, celle-ci menace de tomber, et on la remplace par une colonne de 21 m due à l'architecte Bugnier; une fontaine est installée dans le socle. En 1768, le sculpteur Jayet la couronne d'une statue de la muse Uranie (muse de l'Astronomie) dont on raconte qu'elle avait été, en fait, oubliée au fronton de l'Opéra! Enfin, en 1769, pour honorer cette neuvième muse, mais aussi pour donner l'heure aux lyonnais, on décide d'installer un cadran solaire (une "méridienne") aux pieds d'Uranie. C'est l'architecte Terrier qui est chargé de l'opération. Il raconte lui-même qu'il a bien du mal à régler ce cadran : "pendant plus de trois mois, il m'a fallu monter fréquemment nuit et jour sur la colonne pour y faire des observations et vérifier mes opérations". Malgré cela, la méridienne des Cordeliers accusera toujours un retard d'une à deux minutes !

- 1770 : P. Charmy répare l'horloge astronomiquede Saint-Jean.

On lui attribue le suisse qui tourne dans la galerie supérieure...

- 1783 : Un bâteau à vapeur à Lyon.

Le 15 Juillet, Jouffroy d'Albans remonte la Saône pendant douze minutes à bord de son Pyroscaphe : la navigation à vapeur vient de naître...

- 1784 : La Montgolfière aux Brotteaux.

Après quelques essais infructueux qui ont fait languir les astronomes à leur lunettes (ils étaient chargés de calculer la hauteur atteinte par l'aéronef), le ballon s'élève enfin le 19 janvier. Le spectacle était très recherché : les Oratoriens du Collège de la Trinité, par exemple, vendaient des places qui permettaient d'assister au départ depuis les baies de la bibliothèque ! La presse s'émerveille de la présence d'UNE aéronaute : Madame Tible, lyonnaise, épouse d'un fabricant d'automates.

- 1789 : L'orage gronde.

Pendant que la bourgeoisie, le clergé et la noblesse occupent ainsi le temps, et philosophent de concert sur l'accélération du progrès, la misère ouvrière est effroyable à Lyon. Les émeutes se succèdent, réprimées dans le sang. Donnons un seul exemple de la justice de l'époque : le 6 Mars 1772, le Lieutenant Criminel de la Sénéchaussé de Lyon condamne à la peine capitale une certaine Antoinette Toutan. Pourquoi sera-t-elle pendue ? Elle avait dérobé vingt-huit serviettes à l'Auberge du Palais-Royal ...

VI - La Révolution

- 1790 : Dissolution de la Confrérie de la Trinité.

Toutes les associations para-religieuses, comme les confréries, sont dissoutes, et en particulier la très ancienne Confrérie de la Trinité. Elle n'avait d'ailleurs plus d'activité, si ce n'est l'organisation épisodique d'un bal. On raconte que celui-ci était traditionnellement ouvert par un couple tout à fait remarquable : le Curé de Saint-Nizier et l'Abbesse de Saint-Pierre ! Bien sûr, ils ne dansaient pas le tango ...

- 1793 : Destruction de l'Observatoire lors du siège de Lyon.

Les Oratoriens du Collège, comme on s'en doute, n'ont pas de raison de soutenir la cause révolutionnaire. Lorsque l'armée des Conventionnels vient faire le siège de Lyon, ils apportent leur soutien actif aux forces lyonnaises "rebelles". Du haut de la tour de l'Observatoire, ils observent les mouvements des assiégeants, pour le plus grand profit du gouverneur de la place. Un canon est même installé sur la plateforme, ce qui amène un bombardement en règle du Collège de la Trinité ; selon d'autres sources, sans doute plus proches des religieux, un drapeau blanc, hissé sur la tour en signe de reddition, aurait été interprété comme un symbole royaliste. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même : l'Observatoire est détruit, le plafond crevé, les croisées volatilisées, le matériel détérioré. Après la prise de la ville, le P. Lefèbvre est chassé de son établissement, d'où il a bien des difficultés à évacuer les instruments qu'il a payés de ses deniers. Ceux qu'il n'emporte pas sont évacués sur Paris où ils sont plus ou moins distribués "à des citoyens méritants". La très importante bibliothèque, elle aussi, est pillée et va enrichir divers fonds parisiens. Les débris du Cabinet de Physique du Collège, que l'on disait très riche, sont rassemblés à la Maison Saint-Pierre (ex-Palais du même nom).

- 1793 : Par la volonté de la Convention Nationale, Lyon n'est plus !

On ne donne pas dans la nuance: Lyon doit être presque entièrement détruite, son nom effacé des cartes. L'ensemble des quelques maisons de patriotes méritants que l'on laissera debout doit s'appeler Ville-Affranchie ! Plus tard changé en Commune-Affranchie, le nom de la ville (finalement restée debout) redeviendra Lyon un an plus tard. Le Collège de la Trinité, qui s'appelait à l'époque Collège Louis-le-Grand, devient le Collège de l'Egalité. Il abritera, quelques années plus tard, l'Ecole Centrale (les Ecoles Centrales Départementales créées à cette époque étaient les ancêtres des établissements qu'on appelera plus tard lycées) et le Prytanée, dévolu à l'éducation des enfants pauvres.

On fait la chasse aux emblèmes royaux sur les monuments ; pour son malheur, le dôme de l'horloge astronomique de Saint-Jean est décoré de fleurs de lys et de couronnes comtales. On détruit cette décoration, et le dôme par la même occasion: les très antiques rouages de fer vont rester jusqu'en 1992 exposés à la poussière.

VII - Le XIXe siècle, jusqu'à la création de l'Observatoire à St-Genis-Laval

- 1808 : Naissance du Lycée Ampère.

Après bien des péripéties, c'est le nouveau nom que prend finalement le vénérable Collège...

- 1817 : Rétablissement de l'Observatoire.

L'insistance de François Clerc, professeur au Lycée et Directeur de l'Observatoire, finit par porter ses fruits: la municipalité commence (très progressivement !) à faire quelques réparations dans les ruines de ce dernier; on commence cette année-là par refaire le toit...

- 1832 : Le premier observatoire de Fourvière.

Il est élevé par Gouhenaut, peut-être dans la tour carrée construite en 1831 par l'architecte Pollet ; il est équipé d’un télescope de 200 mm et d’une lunette de 100 mm, mais son activité restera récréative.

- 1840 : La grande inondation et la Commission Hydrométrique.

Pendant tout le mois de Novembre, le centre de Lyon est sous les eaux; 600 maisons s'écroulent ! Une nouvelle inondation catastrophique aura lieu en 1856, amenant l'interdiction de la construction de maisons en pisé, tradition de la région.

On crée alors la Commission Hydrométrique, plus tard transformée en Commission de Météorologie, laquelle sera doublée en 1873 d'une Commission de l'Observatoire chargée de mener la prospection pour le choix du site d'un nouvel établissement astronomique et météorologique... - 1867 : Lettre du Doyen de la Faculté des Sciences de Lyon au Préfet pour le rétablissement

d’un enseignement public de l’Astronomie, et l'établissement au Palais Saint-Pierre d’un nouvel observatoire.

En attendant, et à sa demande, tous les instruments d'astronomie encore au Lycée Ampère, soit bien peu de chose, sont transférés dans un local du Palais Saint-Pierre, où se trouve désormais ce qu'on appelle "l'Observatoire de Lyon". La construction d'une petite coupole est même envisagée sur le bâtiment, au-dessus de la rue de l'Impératrice (actuelle rue E. Herriot).

- 1874-1877 : La Commission choisit Sainte-Foy-lès-Lyon comme site du futur Observatoire de Lyon.

Mais Charles André, qui a de forts appuis à Paris, a choisi Saint-Genis-Laval ! Son soutien, le Commandant Perrier rappelle que l'Etat participera aux frais, à condition que l'on choisisse Saint-Genis ! L'affaire est entendue ...

- 11 Mars 1878 : Création de l'Observatoire de Lyon à Saint-Genis-Laval.

Le décret est signé du Président Mac Mahon, et Charles André est nommé Directeur de l'établissement.

Des annexes seront crées au Parc de la Tête d'Or (où on peut toujours voir les bâtiments d'époque, près des flamands rose pour ce qui concerne le principal d'entre eux, et aussi pas très loin de l'ancienne fosse aux ours) et au Mont Verdun, d'autres sont projetés à La Paume près d'Ampuis. - Les hommes, moyens et travaux du nouvel observatoire.

- Les hommes :

Tout au début, ce sont Charles André, Charles Gonnessiat et Emile Marchand qui assurent la mise en place et les premières observations. Vont Le Cadet et Joseph-Noël Guillaume. On notera l'absence de personnel féminin, ce qui correspond aux mœurs du moment.

- Les moyens:

Entre 1879 et 1887, on construit les bâtiments de l'Observatoire, sur le coteau de Beauregard, et on installe les premiers instruments : petit méridien en 1879, grand méridien (actuellement exposé au Musée des Confluences) en 1880, équatorial Brünner en 1881, pavillon du magnétisme en 1886, grand équatorial coudé en 1887.

- Les travaux :

Ils sont conformes aux standards de l'époque, et comportent des observations méridiennes, des déterminations de positions d'étoiles doubles, des observations de planètes, comètes, de la surface solaire. S'y ajoutent l'étude de divers effets instrumentaux, les relevés météorologiques, l'étude du magnétisme terrestre. Les prévisions météo sont inscrite à la craie sur un tableau, place des Terreaux, pour le plus grand profit des lyonnais; déjà, on plaisante beaucoup sur la validité de ces pronostics! Comme on peut le lire dans la presse : "si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal"...

A partir de 1884 l'Observatoire est chargé de déterminer l'heure exacte, et de la transmettre à la ville de Lyon au moyen de signaux électriques. De nombreux cadrans, installés un peu partout dans la ville, reçoivent ces signaux, et donnent ainsi l'heure aux lyonnais... Voir l'horloge de Tassin, par exemple.

Dès le début, une activité de vulgarisation scientifique est entretenue, avec des conférences occasionnelles dans l'une ou l'autre salle lyonnaise.

- Les hommes :

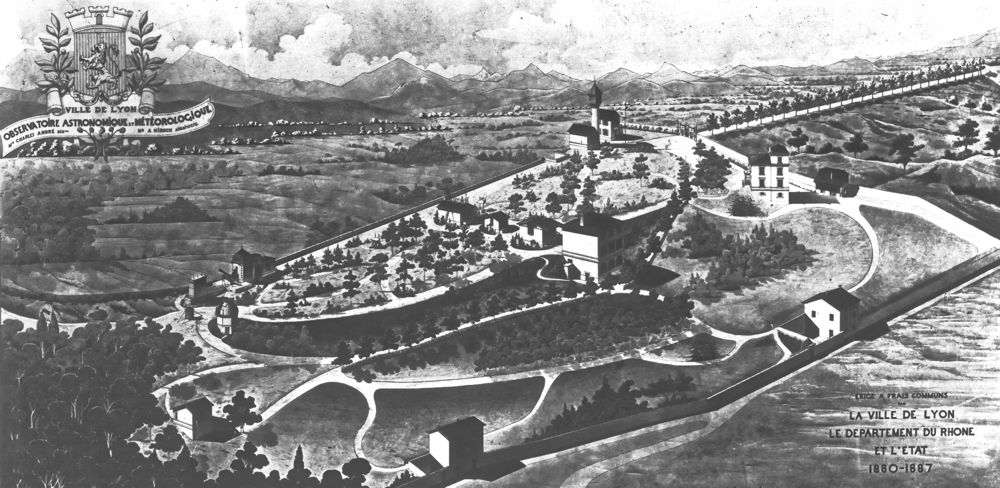

L'observatoire de Lyon au moment de son inauguration,

le dimanche 18 décembre 1887,

après la mise en service de l'équatorial coudé.

Celui-ci est visible, car son abri roulant est ouvert,

dans l'angle supérieur gauche (Sud-Est) du plateau.

La coupole à l'extrême-Sud est celle de l'équatorial de Brünner.

Dans l'angle Nord-Ouest, autour du château d'eau,

les locaux techniques et le pavillon du gardien.

Au Nord-Est, le pavillon du Directeur.

Au milieu, sur une ligne Est-Ouest, quatre pavillons :

le bâtiment principal, le grand méridien, le petit méridien,

la météo qui abrite aussi les horloges.

VIII - Jusqu'à la Grande Guerre

- 1886 : La lunette de Bellecour.

La construction de l'Observatoire a donné des idées à certains, et un montreur de merveilles célestes officie sur la place Bellecour avec sa lunette.

- 1887 : Le second Observatoire de Fourvière.

Il est créé cette année-là dans le cadre de la Faculté Catholique; Georges Onofrio en est le premier Directeur.

- 1888 : E. Marchand découvre les relations Soleil-Terre.

En étudiant le magnétisme terrestre, et en rappochant ses observations de celles de la surface solaire faites également à Saint-Genis, cet astronome lyonnais met pour la première fois en évidence la relation entre les taches solaires et les perturbations du champ magnétique de la Terre.

- 1892 : L'épopée de l'Espérance.

Pour étudier les effets de l'électricité astmosphérique, Ch. André demande à l'aéronaute lyonnais Pompéïen Piraud de réaliser avec lui et G. Le Cadet une ascension en ballon. Divers problèmes techniques, une météo défavorable, vont transformer cette expédition en cauchemard, et le ballon (assez mal baptisé "l'Espérance") finit par s'écraser près de Châtillon-sous-Chalaronne. Pompéïen Piraud est grièvement blessé, le Directeur de l'Observatoire de Lyon a plusieurs fractures, et toute l'affaire se terminera même au tribunal : l'un accuse son passager d'avoir, par ses fâcheuses réactions, aggravé l'accident, l'autre pense que son pilote a fait preuve d'un grave manque de préparation !

- 1894 : La maison Château répare l'horloge astronomique.

Il n'y aura pas d'autre restauration avant un siècle.

- 1894 : Le tramway et le magnétisme.

En Octobre, la ligne de "tramevet" électrique Lyon-Oullins est prolongée jusqu'à Saint-Genis-Laval. Ceci va hélas gravement perturber les mesures absolues du champ magnétique terrestre, jusqu'à les rendre impossible...

- 1911 : La TSF à l'Observatoire.

Elle est employée à la réception des dépêches météo qu'expédie l'émetteur de la Tour Eiffel, et aussi des signaux horaires. Ce service national va mettre fin à l'activité horaire de l'Observatoire ; désormais, l'heure de Lyon sera l'heure de toute la France...

IX - Entre les deux guerres : la mutation

- 1919 : Création de l'Office National de Météorologie.

Ceci marquera le déclin définitif de l'activité météorologique de l'Observatoire de Lyon, à la grande fureur du bouillant J. Mascart ! Dans un de ces pamphlets dont il a le secret, il traitera l'ONM de "sinécure pour jeunes gens ineptes et inaptes"... On lui rend toutefois justice a posteriori car l'une des motivations de la création de l'ONM est le développement des prévisions météorologiques destinées à l'aviation naissante, prévisions dont il a toujours souligné la nécessité.

- 1929 : Jean Dufay et Henri Grouiller: vers l'Astrophysique moderne.

L'arrivée de Jean Dufay, qui deviendra directeur trois ans plus tard, marque un net changement d'époque : associé à H. Grouiller, il va introduire en quelques années la spectroscopie et la photométrie modernes à l'Observatoire de Lyon.

- 1934 : Arrêt du Grand Méridien.

Ses principaux objectifs : mesure du temps et mesure des positions célestes sont maintenant atteints par d'autres moyens plus efficaces, et le bel instrument de laiton et de bronze est mis à la retraite.

- 1939-1945 : L'Observatoire en guerre.

Cette sombre époque est marquée par le départ d'une partie du personnel, mobilisé ou frappé par les lois collaborationnistes, mais aussi par un engagement actif de l'Observatoire contre l'occupant, autour de Jean Dufay.

X - Après 1945

- Jusqu'à la fin des années 60 :

Jean Dufay puis Joseph-Henri Bigay profitent de la remontée progressive des dotations budgétaires pour pratiquer une politique -limitée- d'embauche et de développements technologiques. Ceci permet à l'Observatoire d'occuper une position de premier plan dans des domaines comme la photométrie photographique puis photoélectrique, ou la photométrie infrarouge naissante (autour de Madeleine Lunel). Les sujets d'étude associés vont de la structure galactique (par la photométrie des étoiles O/B) aux régions de formation stellaire et à la classification des nébuleuses extragalactiques. Parallèlement, les recherches de spectroscopie stellaire (étoiles Be, étoiles à raies métalliques, novae, ...) restent un volet très actif (Cl. Burkhart, J. Rousseau), comme celle des variables du centre galactique (A. Terzan). Ce dernier point justifiera l'installation de deux générations successives de comparateurs à éclipses (dits aussi "blink microscopes").

- Le télescope de 1 mètre :

Cet instrument est installé à Saint-Genis-Laval en 1974, et déplacé en Suisse dès 1976; il en reviendra en 1983.

- Les années 80 :

Si les travaux de spectroscopie stellaire se poursuivent, les très rapides progrès d'un nouveau type de détecteur, le CCD, vont en quelques années renvoyer au musée tous les photomètres à photomultiplicateurs, grande spécialité de l'Observatoire de Lyon ! La transition sera difficile, car il n'y a pas d'intérêt local pour ces nouveaux instruments, qui associent étude morphologique et étude photométrique à partir de la même observation. Seuls, peut-être, les développeurs lyonnais de l'infrarouge sauront faire la transition, dans un domaine il est vrai encore dominé par les aspects purement technologiques.

Ce n'est qu'à la fin de la décenie qu'une réorientation se fera jour, avec de nouveaux thèmes scientifiques (utilisant la spectroscopie 3D) exploitant pleinement les détecteurs CCD. - 1992-1993 : Réparation de l'Horloge Astronomique de la cathédrale Saint-Jean.

C'est la société Desmarquest qui est chargée de la remise en état du mécanisme, tandis que la maison Claveranne restaure l'habillage. Celle-ci retrouve enfin son dôme détruit lors de la Révolution !

- 1993 : L'astrophysique à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon.

C'est cette année que sous l'impulsion de Marie-Christine Artru et Gilles Chabrier, un groupe d'astrophysique se constitue au sein du département de Physique de l'ENS-Lyon. Ce second pôle, tourné vers les études théoriques, sera associé dès l'année suivante au pôle observationnel, historique, de l'Observatoire.

XI - Aujourd'hui

- Depuis longtemps, le site de Saint-Genis-Laval n'est plus approprié à l'observation

La pollution atmosphérique et la pollution lumineuse, toutes deux dues à l'urbanisation, interdisent toute observation de qualité.

Au départ lieu d'observation du ciel, l'Observatoire est aujourd'hui intégré au Centre de Recherche Astronomique de Lyon, où astronomes et techniciens :- Travaillent sur des données obtenues lors de courtes missions dans les grands observatoires internationaux situés au Chili, à Hawaï, aux Canaries, etc., ou dans l'espace.

- Conduisent des recherches théoriques.

- Imaginent et développent les instruments de demain.

Ainsi, malgré l'activité incessante du vieux démon centralisateur (spécialité bien française, il aura été actif des Capétiens à nos jours, un incontestable record mondial !), l'astronomie lyonnaise a pu au cours des siècles conserver sa place dans le concert scientifique, et permettre l'éclosion de brillantes personnalités dans une société régionale pourtant traditionnellement plus tournée vers le commerce et l'industrie.

Mais l'évolution est loin d'être terminée, car l'établissement doit sans cesse s'adapter aux contraintes socio-économiques changeantes. Le déploiement des programmes astronomiques, aujourd'hui, est européen, et souvent mondial.

Il appartient aux chercheurs et techniciens du CRAL de confirmer sans cesse, à tous les niveaux, la grande vitalité de leur laboratoire.

Pour en savoir beaucoup plus sur le laboratoire actuel, se reporter à la page d'accueil du CRAL

Quelques sources

s20. Paradin, G., Histoire de Lyon, 1573, réédité par Horvath en 1973.

s30. Champdor, A., Vieilles chroniques de Lyon, Tome 5.

Séléniens qui ont apporté leur concours à la création de cet article :

Par ordre alphabétique,

Gilles Adam, ...

V 2.2, mise à jour du 24 juillet 2016